推薦序

看看今天這世界開什麼數字給你?

張惠菁(作家)

林楷倫的小說令我讀到一種邊境。

這個邊境,不是國界、縣界,不是固著在空間中的哪個地方。而是生存方式上的。首先,是人與自然的邊境。在林楷倫的小說中,大部分的人都過著從自然中取物營生的日子:釣魚、捕魚、開鑿礦物、販賣魚餌或是仲介土地。他們的生活,有巨大的介面臨接著一種自然的產出,深受自然所能給予的補給豐盛與否的影響。然而,當代台灣已不是人類學家說的「原初富足」時代了,因此發生在這個人與自然邊境的事,也遠非上天養人、田園牧歌式的浪漫。而是邊緣人在被切割得幾近無機的地景中,穿梭尋找可拿取之物。有在山溪中的電魚、有在山上不斷招致族群衝突的採礦、有在纏繞的廢漁網間尋找漁獲的景象。這是「人類世」的生態環境。自然被人類介入已經長遠到近乎永久,人類的痕跡到處都是,垃圾也到處都是。這個被書中所有角色當作營生手段的自然,以它被介入改變後斑駁處處的模樣,回應著書中各個角色的生命。

林楷倫凝視這個邊境,凝視邊境地帶裡的人。邊境地帶可能是泰雅領域的山區,可能是苗栗外埔海岸、台灣本島外海的釣場、馬祖的東引島,甚至這樣的地帶也延伸到岸上的海釣場和城鎮裡的魚市場,與那些電玩機台之間。都市人和食物來源分開生活,從超商超市購買處理過的食材。林楷倫所寫的不是這種人。他寫的是活在和食物來源、和資源出處相鄰之地,但在社會階梯上屬於底層的人。他們沒有金錢與社會資本,若跌到谷底就只會剩下一人之身與身邊殘破的自然,他們怎麼想這片海、這條河、這些魚這些鱉,他們怎麼想他們的生活,是在這些邊境裡沉默無聲但一直進行的意識交換。如同我們會成為自己周遭環境的鏡像,這些角色也一直是自然的反映。

在他的小說中,你會一直聞到邊境的味道,魚腥味,潮濕感,火藥爆破,那是商場內的商品所沒有的。在他的小說中,你也會一直聽到流動在邊境的語言,那種泰雅族人與漢人之間交談、表述、嘲笑彼此的方式,髒話、黃色笑話、貶低彼此的話。想像發財的話,對異性的調侃方式。一切事物被用能交換到什麼來表示價值,包含故鄉。故鄉是一個搭巴士離開就不會想再回去的地方。而遠方好像總有大海,身邊總有人在邀你出海(或邀你去做某種營生)。齋藤幸平《人類世的「資本論」》(人新世の「資本論」)說,當代西方的帝國生活方式是透過將代價「外部化」,將汙染與貧窮轉嫁到全球南方,來維持消費(或浪費)的社會。台灣也是這樣的,都市人們看不到發生在邊境地帶裡,開發的代價,即便我們日常的每一天都由這些被轉嫁的代價所支撐。而林楷倫的小說,他的「邊境文學」,將被外部化的一切「內部化」,使你看見,這一切就在這裡。

「邊境」就在這裡,別轉開頭去。隨著他的敘事,我們在腦中看到了那個平常看不到的「邊境」─這個將一切被「外部化」了的事物,重新「內部化」的魔法,需要飽滿的文學語言。而林楷倫能做到這一點,自然是因為他不著痕跡地動用了所有的人生經歷。他寫魚販、釣客、賭徒、遊樂場中的博弈者、異鄉人,寫他們之間的垃圾話種種,因為他長年生活浸潤其中,他想必一直在聞見、聽見,或有時也被吸收進去,也被撞擊摩擦吧。在林楷倫這位年輕的小說家身上,是文學極為古典的一面,他所經歷的一切都成為文學的養分,用他自己的話說,「把自己切碎揉進小說裡」。

其實寫到這裡,我就該放讀者們自己去讀了。讓讀者自行感受那個邊境在你眼前浮現,聞到它的氣味,看到那灰撲撲的海岸線,鐵鏽機油,流浪貓狗,糾纏的廢棄物,潮濕空氣中的腥味。召喚這一切的是語言。我想要勸告讀者,跟隨那語言。閱讀的時候不要一股腦先行將這些角色貼上「弱勢」或「生活在絕望中」之類的標籤,以至於扁平了對小說中世界的感受。這就是我為什麼使用「邊境」這個中性的表述。邊境有邊境的生活方式。發生在這裡的「愛」,是什麼樣的愛?在〈讓鱉鬆口的雷聲,是悶是響?我好想知道〉裡,示愛的話被套用在購買交換消費的語言,也有它的甜蜜,即使難以預測未來。欲望生猛,像〈河分雨流〉裡性慾滿溢漫流但對母職無感的女人。邊境是相對的。台灣是小島,但是對更小的島而言又是大島,於是東引島的人要在乎台灣人吃什麼魚,台灣人喜歡紅色的魚影響他們判斷自己的魚(〈北疆沒有大紅色的魚〉)。至於台灣島的釣客,釣上了大魚,那就要問旁邊更大的那個中國,若有門道走私過去可以賣到多少價格(〈外埔的海〉)。在這邊境之中,什麼主宰價格?什麼是會被認可的事,什麼只是話術?不只〈返山〉,還有好幾篇作品中都觸及了這個更核心的這個問題:在邊境中,誰是我們?那些被拋擲而出互相傷害的話術,想要切割對方成另一種「外部」,是真實的嗎?被切割者也切割他人,無盡切割中還有任何的「我們」嗎?但另一方面,某種隱晦的「我們」又似乎先於說出口的話而存在,只是不會是封好膜貼上標籤的,而是在反話、刺人的話之間流動,被用另一種方式辨認。

邊境是這樣一種地方。在最接近食物來源的地方,在有限的資源與彼此面前,人類用各種破碎的詞語在定義、詮釋、爭吵、辱罵、勒索、示愛,依賴也切割彼此。海底滿是廢棄物,消失的人成為魚的食物。人類吞食自然又被自然吞食。邊境的人們相信什麼?〈溪底無光〉裡,賭博的人賭輸了,辯解「神明的字是歪扭的」,是自己看錯了,究竟對賭徒而言,是賭輸比較可怕,還是面對這世上或許沒有一個層次更高、知曉世間運作法則的存在會偏心向你、會透露答案給你,比較可怕?賭博究竟是在賭錢,還是賭心裡那個「這世界不可能完全無意義」的執著?

林楷倫的邊境沒有神。但是有許多孤獨的人,行走在其中,看著彼此,或看著周遭的風景,有時收到了酷似「有意義」的訊號:數字、情愛、一天的運氣,或是一尾在釣竿末端拉扯的魚。說到底,活著的魚難道不是訊號,是茫茫宇宙與這個孤獨的人之間僅用一支釣竿相連的部分嗎?在林楷倫用語言召喚出來的,這個總有著腥味刺鼻,終日潮濕的邊境地帶裡,任何一尾魚的跳動、魚身的訊號,都在反映著生活在邊境地帶的人,而邊境地帶裡人的生活反應著所有這「人類世」裡的我們。從外部再次來到內部,來到核心,這就是我們的故事。

看看今天這個世界開什麼數字給你?

(另有寫作者蕭詒徽精彩序文,詳見本書)

後記

他們同我一樣,那樣的人,如何好好地愛世界

我發現自己不是單單一個樣貌,所以我開始寫作。

如果自己的模樣只有外顯那般,會有多好。外顯的我多話,外顯的我樂觀。當我寫下醜醜的字,一開始的節奏緩慢漆黑,是開門後一個細小縫隙,透進了光。那個光不足以救贖,但足以帶來希望。

花了很久時間去理解希望是什麼,是掙脫嗎?是逃跑嗎?

只是一面鏡子,能仔細看受傷的刮痕,有些細小,有些已成裂痕。

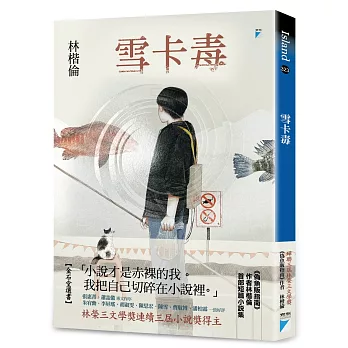

《雪卡毒》裡頭的小說寫作年表從二○一九到二○二二年中,這是我的第二本書,但更像是本出道作,從我文學出道(初到)到成為某個模樣。

寫作的起源在國中一年級,幻想自己能與人不同,同時害怕與人不同,寫下的文字怪異彆扭,好多欲望的開展,逐漸成熟卻仍幼稚。在菜市場工作遇到同學買魚的時刻,同學與我眼神交錯,卻沒有平日在學校時的多話。在週一課堂上睡著的我,被打被罵也不肯說出假日魚販工作的疲累。

「那時好累喔。」我說。

久了久了習慣了,不只是賣魚這檔事,還有在一旁記錄著自己的字句。現在的我轉頭回去看那時的文字,文字裡過度的形容都成掩蓋,看似苦悶困於情愛、課業或是幾些批判社會,卻沒寫到讓自己痛苦的工作。已想不起那時怎不寫市場的工作,寫作能力不足吧,還沒碰觸到好多的人心吧,才發現青春的自己很自卑,自卑在學生/魚販的兩種身分。把林楷倫剖開來看,單親更近乎於無親,不親近的家庭生活,所以獨立生長。

我試著幫自己綁起鐵絲,不要長歪。所以旁人說的話,我都當作鐵絲綑綁在身。

我記起父親第一次看到我新詩仿寫的笑容,就算他是喜悅的,我都當成鄙視。

一位同學向我說:「幹麼寫作?沒人要看呀。」「對呀,沒人要看但我爽呀。」那時我回。打開無名小站的流量觀察,每天一兩個人來,當來過的人能理解我,那就夠了。

作家都是暴露狂吧?但我何時有自信暴露呢。

作家都是自卑者吧。擺盪在兩極之間,搖晃在獨特與普通,一不小心過度敏感,也不能接受自己的鈍感。

「好煩啊,這樣的人。」讀者一定這樣想吧。但青春的我們不都是這樣過來的嗎?

「總不能一直自卑下去吧。」我說(可惡,我的人設怎又勵志了)。沒那麼勵志,在二○二○前,我從未想過能發表作品。

●

發表、出版,那都是夢。

相信自己平庸,相信自己的文字很無趣,我都快說服自己了。

「可以寫寫看呀。」二○一九年,妻子說,陳泓名說,想像朋友們說。

只是寫寫看喔。寫給誰看呢,我問我自己,既然有人觀看,就讓我們相互理解。

二○一九年底,投給想像朋友寫作會的寫作履歷:

林楷倫,三十三歲,台中魚販。

作品〈雪卡毒〉

二○一九年的十二月二十一日,我將〈雪卡毒〉給想像朋友閱讀且批鬥。李奕樵、李璐等人給予意見,那刻,我身為寫作者之於寫作者,是因為有人能閱讀,有人能發現隱藏掩蓋躲避的內心。小說是擬仿的遊戲,我擬仿起各個角色,進入他們的內心,用角色的生活帶讀者進入不同的世界。

小說的擬仿,不單是作者,更要讓讀者陷入其中。

小說也是坦誠的遊戲。我總將自己切碎放入小說之中。

我問自己如果當初走向不同的路,我會是怎樣的魚販呢?以此寫了〈雪卡毒〉。

我國高中的孤單與自身交友易熟卻難以深交的個性,該怎麼書寫友情呢?所以寫了〈北疆沒有大紅色的魚〉。讀者不需知道這類作者的先行知識,但我想說的是小說為虛構的,卻也是真實的載體。

二○二○年,我拿了幾個文學獎。猶然記得夢花文學獎寄來掛號的那刻,妻子拿了掛號。「沒上,政府還寄掛號通知。」我說。「首獎欸。」她回。我們機車雙載,我一直笑她也一直笑。我也記得榮獲林榮三文學獎時的感動。

寫小說、得文學獎是為了解開成就嗎?不,只是種想講話給他人聽的心情。寫作是孤獨的,甚至我曾感到寫作是羞愧。每次投獎寄出掛號的那刻,總覺得自己會上,公布時間快到了,又開始自我厭惡。厭惡的是別人會如何閱讀我呢?我是不是沒有寫好呀?那過程很痛苦,痛苦到需要擱下筆來,找人拍拍。

仍然走下去,我知道有人會閱讀我的文字。

是你、是他、是誰都好。

我打開了自己那扇內掩的門,那扇門後儲藏起許多陰影。有陰影必然有光塵,有光塵必然有光。

身為作者,有想說的,有不想說的。若能以不同角度的光照,用以閱讀我的文字,或許能看到吧。

●

怎可能全部模仿如同土生土長。我們都長成拼裝歪扭的模樣。

我們都是吧,沒錯吧。就算是完完整整沒受過傷害的人,也是歪扭的。

我知道我的小說集跟第一本書不太一樣,第一本書《偽魚販指南》的人們讓讀者見到人是如何生活,這本書則是讓讀者見到,人是如何成長。成長不一定是正面語詞,成長會像是鉛筆尖端戳入手心,然後斷裂,皮膚癒合的模樣。也會像是魚刺卡喉,用米飯用醋找醫生等等,一時半刻仍然可感受到幻痛。

《偽魚販指南》讓我跟大家說我活得好好的。

小說呢?每個生命的選擇不一定準確。

人既然是理性的,為何不能選擇最正確的路?

我的小說試著去提問什麼路是正確的。書寫時,一同與角色迷惘,偶爾豁然開朗,偶爾剎然無光。

我們都會沉迷於假裝希望的絕望之中,我們都會習慣於無可奈何的習慣。這本書裡頭的人物都想衝撞啊都想改變啊。

改變什麼才能改變人生?我問每個我寫過的角色。

同我一樣,那樣的人,如何好好地愛世界。沒有人可以幸運地一步便能踏到正確的路。但走歪了走壞了,也不代表是失敗者。

我不認為我的小說是失敗者文學,裡頭的人物平凡一般,是等紅綠燈時會將車窗打開點點菸灰的人,是出國時在機場特別興奮的孩子,是班上不好意思舉手發言的人。

跟我們都一樣,是會想著自己是最不好運的人們。我的角色們,經濟不一定困窘,心靈不一定貧瘠,但什麼是活得好好的模樣,什麼是合格的大人。

他們、我、你都很努力了。

讓我老套地謝謝這本書幫助過我的人。

沒有林瑾瑜、林序陶、林敘瓷,不會有這本書。

序陶的序,是書序的序。

敘瓷的敘,是敘述的敘。

謝謝想像朋友們,特別是寺尾哲也與田家綾。

謝謝寶瓶,接受我的任性(不過我交稿超準時唷)。

謝謝文學,你確實改變了我的人生。

最後,最重要的是謝謝你,讀者。這是我的小說出道作,不知道你喜歡不喜歡呢?身為作者,能讓你閱讀到真是太好了。希望這些文字能走到你內心,或這些文字能讓你的內心走到他人。「還能繼續寫嗎?」我問過妻子千百次。因為有你閱讀,我才知道我能繼續寫下去。

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來