譯序

以視覺藝術旁注《心經》

雷叔雲

歷來多少人把《心經》的名句「色不異空,空不異色;色即是空,空即是色」視為概念迷宮或神祕經驗,說是千古第一公案,也不為過。本書主人翁岩崎常夫先生卻從中找到了創作的泉源!

玄奘大師的《心經》譯本僅兩百六十字,短小而凝煉,深獲人心,是傳誦最廣的版本。本經與《大般若經‧學觀品》的文字高度相似,推想是古德見適於推廣而特為摘出,作單行流通。因為此品內容正是大乘佛法以般若波羅蜜多智慧「度一切苦厄」「能除一切苦」的心要,因此題為《般若波羅蜜多心經》。

人間《心經》

歷來禮敬《心經》,多以音聲持誦,當作日課或晚課,晚近還有自創音律,採合唱或獨唱的形式。當然,富於視覺效果的寫經也不遑多讓,抄經是文人傳統,歷來書家傳寫《心經》者甚多,各得其妙。例如民國弘一大師以清簡的風格書寫《心經》,其淡如水,卻天心月圓。

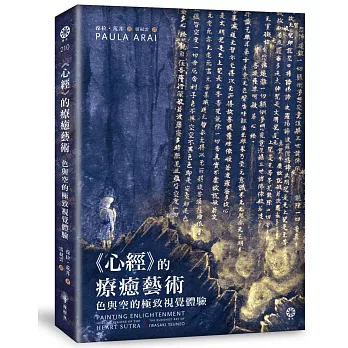

眼光拉到同樣浸潤在北傳佛教的日本,譯者曾在寺院佛龕前,見信徒抄寫一疊一疊的《心經》作為供養。京都近郊的西芳寺以細緻的苔蘚庭園聞名,又稱苔寺,入寺前要求抄一遍《心經》,不啻有繳交靜心/淨心證明以取得入場資格之意。岩崎先生則獨樹一幟,以嚴謹的細密小楷抄寫《心經》,延伸成線條或平面,形成富含寓意的物象。

一般說到寫梅寫竹、寫意、寫經的「寫」,是指充分利用毛筆的軟性,筆尖筆腹可朝任何方向,並提按至任意高度,在紙上作書作畫。岩崎先生的「寫」可說集以上之大成。本書作者葆拉‧荒井教授在紙上策展岩崎先生的畫作,不時提醒我們,畫家是如何解碼「色不異空,空不異色;色即是空,空即是色」。

《心經》非概念,非神祕

其實這四句不能單獨看,接下來還有一句「受想行識,亦復如是」。也就是說,其實五蘊(色、受、想、行、識)都有同樣的特性,「受不異空,空不異受;受即是空,空即是受。想不異空,……」繼續讀下去,豈止五蘊?十二處(眼、耳、鼻、舌、身、意;色、聲、香、味、觸、法)、十八界(眼界,乃至無意識界)、十二緣起(無明,乃至老死)、四諦(苦、集、滅、道)等諸法(一切現象),無一不是「諸法空相」。

這與我們一般人的直覺經驗大相逕庭:「色受想行識……苦集滅道」這一切法,明明是「有」(存在),而「空」不是「沒有」嗎?有與空的關係怎會是「即是」和「不異」呢?

從「有」來看,世間林林總總的現象,軌則不外果從因生,譬如一旦苦受生起,則感受、情緒、認知、價值觀、生理……霎時改變,而這些現象,又可造成其他的果,於是在另一脈絡中,它們又成為因了。因果網絡中的各種現象瞬息萬變,是活活潑潑的動態,找不到實存、獨存、恆存的「自性」,因此,「有」其實是「緣起有」,緣起的存在現象中,每一法之間都相依相待,依因緣條件而「有」,因此經上說:「此有故彼有,此生故彼生。此無故彼無,此滅故彼滅」。依此而修,當可了悟諸法生滅無常、常性空寂,又是因緣和合、我性空寂,所以生不是堅堅實實的生起,滅也不是堅堅實實的滅去,無所謂實生實滅,正「是諸法空相,不生不滅,不垢不淨,不增不減」。

轉從「空」來看,龍樹菩薩說:「以有空義故,一切法得成」,唯有「空」寂才能現起世間雜然紛陳的「有」。因此,「有」因「空」而成立,「空」也因「有」而彰顯,兩者不離不隔,相即互入。那麼,「有」和「空」的關係怎會不是「即是」和「不異」呢?

當然,這遠非凡夫境界,在經首,佛就說了,觀自在菩薩既是八地以上的菩薩,具備到彼岸(波羅蜜多)的智慧(般若),才得以參透種種「有」和「空」的內核,無二無別。原來《心經》所說,不是概念迷宮,也不是神祕經驗,而是修行歷程中的實證體驗。

視覺旁注,另類經變

由於畫作僅能表現色法,岩崎先生將一切色法的「有」轉為視覺藝術,或以天文望遠鏡觀點,或以顯微鏡視角,讓《心經》的經文流淌在每一物象上,賦予莊嚴的形象,從而點出:一切法「依緣而有」,而且「空有不二」。

岩崎先生的創作成果,我們可以捧讀欣賞,並致以敬意。然而作品背後的創作者和創作過程,則非得感謝本書作者的披露不可。舉例來說,岩崎先生五十五歲開始學書法,六十三歲發願抄經兩千遍,七十歲開始用精確測量的細密字塑造畫中物象,七十一歲到八十三歲,走遍四千八百公里的五條朝聖道路上的兩百七十六座寺院,一路念誦《心經》,這是何等的願力、毅力和體力付出!

岩崎先生親歷二次大戰的破壞性,不但目睹生命和有形的建設遭到毀壞,戰後,倖存者內心無形的創傷仍然延續。他用「色」法的顯現來演繹「空」,讓我們看到出世間般若智慧所觀照的世間對象。同時,他原為「度一切苦厄」而畫,我們在觀畫的當下,也間接體察到悲心流向的對象,他不僅療癒了自己,也療癒、更啟迪了觀畫者。

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來