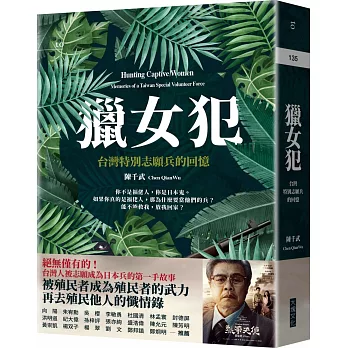

◎台灣文學重要的戰爭文學經典重現!

絕無僅有的台灣人被志願成為日本兵的第一手故事,

是被殖民者成為殖民者的武力再去殖民他人的懺情錄。

◎在《獵女犯》之外陳千武也發表數篇以二戰時期為背景的小說,可視為《獵女犯》主題的相關創作。本書附錄收入這幾篇作品,讓讀者可以同時閱讀陳千武先生關於這主題的所有小說創作。

你不是福佬人,你是日本鬼。

如果你真的是福佬人,那為什麼要當他們的兵?

能不能救我,放我回家?

一九四二年,二十歲的陳千武「被志願」入伍受訓,成為日軍侵略東南亞的部隊。

《獵女犯:台灣特別志願兵的回憶》是陳千武親身經歷南洋戰場後所寫下來的故事。本書以多篇小說架構,從主角台灣青年林逸平「被志願」入伍成為日本陸軍,被派往東南亞參戰寫起,各篇的主題述及了日籍士兵與台灣志願兵的不平等待遇、面對美澳聯軍空襲、南洋當地人被多次殖民的處境、軍隊裡同性互相撫慰的狀況、被派去為日軍運送與「狩獵」慰安婦、為日軍管理與徵收當地部落的農糧生產,直到戰爭結束日軍投降於英荷聯軍,但又同時暗中幫助蘇卡諾領導的印尼獨立軍。台灣士兵們爭取脫離日軍變成自主的同鄉會,等到隔年的一九四六年七月才得以返回台灣。

同名的獲獎作〈獵女犯〉描述了主角林逸平兵長受命押送一群被日軍強徵的當地女子到慰安所受訓,途中聽到女子群中一人講了福佬話,便與之交談,知道她是福建移民後代。該女子賴莎琳對會講相同語言的同胞卻成為日軍感到不解與不滿。女子們受訓完後,慰安所正式運作,日軍要求士兵都要去光顧。林逸平去找了賴莎琳,賴莎琳指責他跟其他人一樣是來「狩獵」的。但他表明因軍令不得不來,但只是來看看她而已,並無非分之想。故事最後反倒是賴莎琳要求林逸平「狩獵」她,讓他陷入迷惘。

文學價值之外,《獵女犯》也具有時代意義,更是難得一見的有關台灣人到南洋當兵的第一手書寫。當年被強徵從軍的人到了戰後都變成失語世代,語言轉換困難,更別說寫作,很多事情都難以記錄下來。陳千武以其毅力,在戰後努力學習華文,建立自己特有的語言風格,創作眾多詩作與小說,《獵女犯》終於以獨特的靈思和語言呈現在大家面前。

以往我們總覺得台灣人長年沒辦法當家作主,命運是悲哀的,但陳千武的作為與作品卻展現了,即使在殖民時代台灣人也有其主體思考的一面。《獵女犯》充滿了對時代的評價與對人性的信念,文學的心靈面對政治力量的壓迫與戰事的衝擊,從中生長出穿透國界的人道關懷與自我省思。

除了《獵女犯》的序文和十六篇小說(包括代後記)之外,陳千武也曾發表多篇以二戰時期為背景的小說,可視為《獵女犯》主題的相關創作。本書於附錄收入這幾篇作品,讓讀者可以在《獵女犯》這本經典之外,也一覽陳千武關於這主題的所有小說創作。

推薦人

向陽(詩人、國家文化藝術基金會董事長)

朱宥勳(作家)

吳櫻(前台中教育大學實驗小學校長、陳千武傳記作者)

李敏勇(詩人)

杜國清(詩人、聖塔芭芭拉加州大學名譽退休教授)

林孟寰(劇場編導、台灣陳千武文學協會理事長)

封德屏(《文訊》總編輯)

洪明道(作家)

紀大偉(作家、國立政治大學台灣文學研究所副教授)

孫梓評(作家)

張亦絢(作家)

盛浩偉(作家)

陳允元(詩人、國立台北教育大學台灣文化研究所助理教授)

陳芳明(國立政治大學台灣文學研究所講座教授)

黃崇凱(作家)

楊双子(小說家)

楊翠(國立東華大學華文文學系教授)

劉文(中研院民族所助研究員)

鄭邦鎮(國立台灣文學館前館長)

鄭烱明(文學台灣基金會董事長)

台灣的戰爭文學十分少見,而作家親赴戰場而寫的戰爭小說,據了解,陳千武是第一人。詩人之筆創作的戰爭小說,除了戰場叢林求生,人性面臨嚴苛考驗,遙遠難以想像的故事張力之外,詩人充滿畫面感的意象及生命的深思內省,非常迷人。⋯⋯《獵女犯》的各篇章雖皆具備獨立的要素和構成,但相互間大多有共通背景,有延伸發展可資連結起來的部分。各篇的主題和内容,從慘烈的戰爭描寫,種族間的愛憎情感、連帶與疏離,人性深層微妙變化的捕捉,異國生活和景觀的刻劃,到亂世中生死、愛情的主題等,極其多彩繁複,在台灣文學史,是難得一見的戰爭文學傑作。——吳櫻,〈以時間,剪貼自己的影子〉

《獵女犯》的珍貴之處,並不只在於記錄了歷史,更在陳千武以其敏銳、精微的感性,捕捉了戰時台灣人從未被正視的心靈狀態。⋯⋯在歷史上,台灣人並不是可以出兵侵略他國的強權;甚至像林兵長這樣的台灣人,還必須被殖民者「強迫志願」,來打一場自己根本不想打的戰爭。然而陳千武並沒有自居受害者,而輕放了台灣人可能的戰爭責任。透過林兵長的處境,〈獵女犯〉通篇都在自我拷問:是嗎?我們真的沒有責任嗎?就算這不是一場自願的戰爭,消極配合的人,真的可以說一切都與我無關嗎?由此,小說最後的意象「無能的獵女犯」,就呈現了既矛盾又複雜的反省。「無能」也者,說的是台灣人在戰爭中身不由己;然而林兵長最終也承認了,他仍是「獵女犯」,並不是毫無嫌疑的。此中深度,幾乎可以說是台灣文學史上僅見的。——朱宥勳,〈一部小說可以負載的靈思〉

小說中穿著軍裝的林兵長,並非英雄般的存在,而是帶著生而為「人」的軟弱,恐懼,良善,悲傷,醜惡,慾望,殘虐,認同的混亂與矛盾,無奈,愛,柔軟,苦痛,輾轉於島與島之間,潛伏在南洋的密林裡。他寫下林兵長這個角色時,也許也反覆地想著:我也是這樣的人嗎?我有沒有比他更正直,更良善?所以他需要漫長的時間,以及更多迴旋的餘裕,稍稍離開自己,也更加客觀地面對自己,從個人的傷口、台灣人集體精神的裂縫,重新探視這段艱難的過去。在各種層面上,他都必須很勉強自己。無論在語言上,或是在精神上。

因為唯有重新接回被忘卻在南洋的自己,他才能夠成為一個完整的人。回到自己的故鄉,用餘生完整地活著,再完整地死去。——陳允元,〈成為完整的人〉

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來