序

一部獨一的華文文壇生命史

二○二一年七月潘耀明先生贈我他的新著《這情感仍會在你心中流動》(大陸作家出版社出版),我一翻閱,便有「驚艷」之感。此書四百多頁,除蕭紅(一九四二年在香港去世)、老舍(一九六六年投湖自盡)等幾位外,潘耀明書寫了他親身訪問,甚或交往經年的現當代中國三十三位文壇著名人物,並附有大量他們的信件、書畫。文壇人物有:

艾青、冰心、葉聖陶、茅盾、俞平伯、巴金、錢鍾書、蕭紅、蕭軍、端木蕻良、駱賓基、吳祖光、汪曾祺、王辛笛、杜運燮、卞之琳、蔡其矯、臧克家、趙清閣、老舍、顧城、蕭乾、夏志清、曹禺、柯靈、秦牧、沈從文、丁玲、張賢亮、郭風、何為、茹志鵑、金庸。

現代文學研究專家、北大的嚴家炎教授在新著的序言中說,這許多文壇人物,「無一不是新文學史上熠熠閃光的文學大家」,更說「我相信,對上述文藝家進行的如此大量、多次、有實錄的採訪,迄今為止,海內外包括大陸在內,只有潘耀明先生一人做到了。」嚴教授在序言之末,一錘定音的說「這部豐富而厚重的著作,在現當代文學史上應該是獨一無二的」。我深然家炎教授之說。

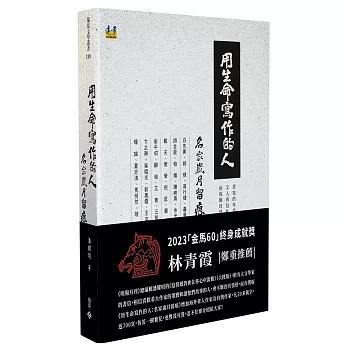

想不到,二○二二年十二月,潘耀明先生又交我一本六百多頁的新書樣本,書名《用生命寫作的人──名家歲月留痕》,囑我作序。書身前還有白先勇、董橋、李歐梵、林青霞、章詒和五位名士的「推薦語」。我一翻看,又有了一次「驚艷」。

書分二輯。輯一「大家風範」、輯二「逝去的背影」。輯一「大家風範」,寫的是白先勇、高行健、聶華苓、黃春明、瘂弦、莫言。他們是分屬中國大陸、台灣和海外的文學大家,他們依然活躍在華文文壇,盡顯大家風範。輯二「逝去的背影」又分第一、第二兩輯。寫的是已經仙遊,離了人間的文學大家、名家,我們所見的只是大家、名家的背影。

「逝去的背影」第一輯,寫的是胡金銓、柏楊、陳映真、余光中、洛夫、金庸、於梨華、戴天、七等生、管管、倪匡。他們是台灣、香港與海外的文學巨匠、名家。

「逝去的背影」第二輯,寫的是蕭紅、老舍、丁玲、沈從文、俞平伯、顧城、艾青、汪曾祺、錢鍾書、蕭乾、趙清閣、卞之琳、吳祖光、新鳳霞、王辛笛、巴金、劉賓雁、張賢亮、楊絳。這十九位不少是大陸久享盛名的文學大師級的人物。讀過上面提及的《這情感仍會在你心中流動》的讀者,應該是與他們第二次見面了。正因為這十九位人物在本書《用生命寫作的人》的再次出現,很容易、也很自然會把《用生命寫作的人》視作是《這情感仍會在你心中流動》台灣版,但其實不是。我認為《用生命寫作的人》與《這情感仍會在你心中流動》應該是血肉相連的姊妹篇。這二部姊妹篇合起來才是潘耀明在二○二一、二○二二為現當代文學大家、名家所描繪的「風貌」。二書合起來才是潘耀明在七十年代所寫的《當代大陸作家風貌》的「續篇」。潘耀明在本書「前言」中說:

「本書可視為之前出版的《當代大陸作家風貌》的續編。除了一些見遺的大陸作家的資料,還收入筆者有過交往或做過錄音訪問的台灣及海外作家。比前者在內容設計上希望做得更深入、豐富和翔實。」

在此,我想說,潘耀明在「前言」中所說的「本書」,應該是指《用生命寫作的人》和《這情感仍會在你心中流動》的姊妹篇,不知耀明兄是否會說我故作解人?

潘耀明在二○二一、二○二二所寫的《這情感仍會在你心中流動》與《用生命寫作的人──名家歲月留痕》,之所以不同於他七十年代所寫的《當代大陸作家風貌》,是因為他的眼光擴大了,他眼中的中文「文學地理」從大陸擴大到台灣、香港與海外了。的確,從「文學地理」的視域,自一九四九年之後,屬於大陸之東的婆娑之洋的寶島台灣,和居於嶺南海角一隅的香港,乃至東南亞的馬華和美國與歐洲,中文文學園地出現的繁花奇卉,已可與中國大陸的文學平分秋色,交光輝映。中國唐宋時期,韓國與日本都有傑出的漢字文學,今日漢字稱華文,而華文的「文學地理」更在演變擴大。潘耀明先生在過去半個世紀中,與那麼多老一輩或同輩的華文文學作家,建立起親切相重的情誼,有的且成為相知相悅,推心置腹的知音,他更是陪伴着金庸、倪匡、戴天、蕭乾、吳祖光、錢鍾書、楊絳、巴金等大家走到他們生命的盡頭。八十年代的《海洋文藝》的「小潘」,到今天《明報月刊》主編、香港作家聯會會長、世界華文文學聯會執行會長的「老潘」(二○一六年,他對逝去的陳映真說,當年的「小潘」已幡然變成今天年逾花甲的「老潘」),他幾乎全情投入到為那些「用生命寫作的人留下歲月迹痕」的文學事業。耀明說,他在本書所傳達的信息,「不少是過去罕有公開的人與事,由此可閱讀到作家創作和創作以外背後的故事」。誠然,本書不但有飽滿的文學趣味,而且有史料價值。潘耀明本書所寫的華文作家,不止是他們的文學思想,更是他們的生命情景。章詒和在推薦語中說:「讓我最為嘆服的,恰恰不是讚譽作品,而是探究其人:他們的生與死,長與短,愛與仇……。」李歐梵說:「本書中的各類文章也只有潘耀明有資格寫得出來,因為每一篇的背後都有他和當事人交往的故事,也都是友情和生命的結晶。我讀完每一篇──特別是關於已經過世的老作家的文章──都不禁感嘆萬千。這是一本彌足珍貴的文壇生命史。」(見李歐梵對本書的推薦語)我用多個日夜讀竟全書,不由產生一個看法,像這樣一部華文文壇的「生命史」,潘耀明之前無人寫過,潘耀明之後也無人可寫。

潘耀明先生之所以能獨力寫成《用生命寫作的人──名家歲月留痕》這部華文文壇生命史,我覺得很可以用孟子的「天時地利人和」論來說明。

上世紀八十年代初,是一九五七年反右,一九六六年文化大革命十年浩劫結束,文學家(當然還有更多的學者專家)劫後重生,在長夜嚴冬後重見天日,初次重聞到春天氣息,最高興聽到的是大陸外邊中國人的聲音,而這正是來自香港的潘耀明展開訪問大陸作家系列活動的開端。大陸的五十年代前已享盛名的作家,像艾青、丁玲、巴金、沈從文、俞平伯、卞之琳、吳祖光、錢鍾書、楊絳等都是曾被劃為「右派」,經歷過批鬥、勞改、蹲過牛棚等重重苦難,當熱情如火的二十幾歲的青年作家「彥火」(潘耀明的筆名),帶着崇敬愛惜(不止是同情)的心情去看望他們,傾聽他們的心聲,出版他們的新著,他們對耀明的感激是不言可喻的,耀明對他們的幫助,從不會讓他們心理上增加一丁點的虧欠,耀明的一言一行始終離不開他的獨立自由的年輕作家的身份。正由於他的真誠與自然,獲得了老作者們對他的信任,更重原的是,由於耀明的識見與才氣,贏得了老作家們對他的相重相敬:紅學權威俞平伯說潘耀明「有才氣、有作為」,在潘遷居太古城時,俞平伯還書「既醉情拈杯酒綠,遲歸喜遇碗鐙紅」聯贈他。蕭乾讚美耀明的散文,還說他是「好編輯」,而九葉詩人王辛笛在一九八一年訪港贈詩「彥火」:「才思彥博筆生春,火樣心情酒後真,賽馬成風文藝苦,海洋何幸得斯人。」那時耀明任職《海洋文藝》,是二十幾歲的「小潘」。而一九八二年,楊絳給耀明的信中說「惠寄大作訪問鍾書記事,收到,謝謝。彼甚感先生筆下春風也。」以上數則舉例,足可見在大師巨擘眼中的潘耀明是可以對話、可以談文學、可以談人生的對象。此所以潘耀明能夠寫出一篇篇觸及一個個文學家靈魂的感人故事。這豈不是「天時」與「人和」的奇妙結合乎?說到八十年代,不止大陸由鎖國到開放,大陸以東的台灣也從解除「戒嚴」而進入「三通」的開放年代,潘耀明更先後受邀參加美國的聶華苓、保羅•安格爾主持的「愛荷華寫作計劃」,以及新加坡的「國際文藝營」,從而結識了來自台灣、大陸的陳映真、瘂弦、管管、鄭愁予、於梨華、吳祖光等一批作家同道。而耀明也沒放過為他們作了錄音訪問的機會,並與他們維持了長年的友誼,由此,我們可理解到《用生命寫作的人》書中為何出現大陸、台灣及海外的「群星匯聚」的景象。此非天時乎?此非人和乎?

潘耀明何以能寫一部只有他寫得出的《用生命寫作的人》,除了上面說到的「天時」與「人和」的因素外,還有一個「地利」的因素,那就是耀明一生為家的地方是香港。

百年來,一九九七前,香港是中國土地上一個沒有中國政治的地方,上世紀四十年代,許多左派文人因逃避政治,南下香港避難。其中就有蕭紅、端木蕻良和陪伴蕭紅走完生命最後一程的駱賓基。蕭紅在香港完成了《呼蘭河傳》,一九四二年仙逝,葬於淺水灣,可說是香港山水之幸。一九四九年,大陸國旗易幟,山河變紅,數以萬計各行各業的人士,走避政治,南遷到「借來的地方」的香港,文化人中有學者錢穆、唐君毅,作家金庸、倪匡等等。長期裏,香港一直是一個「去政治」、「去意識型態化」的「自由之城」。八十年代,大陸開啟了改革開放的歷史新運會,台灣走上民主化之路,兩岸雖然是「敵對性」的存在,但海峽兩頭的中國作家,一到香港,便感到自由、自如,煥發出「自我」的存在,這就不稀奇潘耀明在香港可以左右逢源,與大陸、台灣、海外的知名作家結下多面向、多層次的文學緣。

潘耀明主持《明報月刊》筆政三十年,始終奉信陳寅恪抱持的「獨立之精神,自由之思想」,也始終以金庸贈言「千磨萬擊強身術,東南西北過耳風」自勉自勵。他懂得香港,也懂得作為一個香港文化人,可做、能做、應做的事。他說「香港是一扇開放的窗子,可以自由吸收東南西北風,香港也是一座嬌小玲瓏的文化之橋,中國通過她,可以走向世界,世界通過她,可以走向中國。」四十年來,香港不僅成功地扮演了「文化之橋」的作用,香港自身也不知不覺成為華文文學的一個奇葩之地,君試看潘耀明的新書,一開卷,便見到洋溢着文學大家氣派與風範的白先勇;為華文文學開啟「嶄新的里程」的二位諾貝爾文學獎得主的高行健、莫言;「亭亭的文學大樹」的余光中;被譽為「世界文壇永遠的母親」的聶華苓,他們來自台灣、大陸、法國和美國,他們都曾在香港或短留或長居,真不難有「八方風雨會香江」的想像,而以香港為創作地的金庸之武俠小說,倪匡之科幻小說,更使香港成為海內外華人讀者心中的「文學論劍的華山」。

不算太浮誇地說,香港今天是華文文學的一個「不二之地」;香港亦使潘耀明成為書寫華文文壇的生命史的「不二之人」。

我認真確切地說,潘耀明的《用生命寫作的人──名家歲月留痕》是一部獨一的文壇生命史。是為序。

金耀基

(香港中文大學榮休社會學講座教授)

二○二三年一月十二日

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來