作者的話

在小說的趣味中尋找人的溫暖和反省力 文/李潼

小說,原本就是最能創造閱讀樂趣的文學類型。一部好小說,不論它承載多豐富的意涵,都應當有一串精彩情節來作人間的顯相,有個新奇生動的敘述來導引讀者進入故事。

一位再有主張、再好發議論的小說家,在他的作品裡,仍得有個可親或可厭的主角人物,來完成一個可愛或可悲的故事,引發讀者關切地在「虛擬實景」中同悲、同喜、同憤慨,小說家的主張才成其可能,他的議論才能被包容。作品的主題意義,唯有在「有趣」的閱讀中,才有被發現的機會。

身為一名在臺灣島嶼土生土長的小說作家,我不得不冷酷而慶幸地說:臺灣多變的歷史,坎坷且豐富的人文風貌,給寫作人提供了不盡的題材。讓稍不愚魯的作家,在俯視、仰望、遠觀、近看這些歷史人文及最切身的生活周遭時,有了拾取不完的寫作靈感。而臺灣歷史中的二二八事件就是我發掘寫作題材的寶藏。

從我稍識世事,我的父母總會沒來由地告誡:「不要去談政治,別人在談你也不要理。你那麼多意見,那麼愛看書,小心會害自己,害全家!」事實上,他們的白色恐怖,是有憑有據的。我有些師長親朋的遭遇,具體顯現了它的存在。

我的小學校長,高瘦的福州人王先生,就在校門邊的校長宿舍被情治人員逮捕,原因是他「藉讀書會參加不法組織,散播不法政治思想」。讀書也會嫁禍,沒想到「書」有這麼大威力,這麼被看重。

比我小三歲的「眯眼標」,在高中一年級時被情治人員帶走,據說在威嚇之下,招供了英文老師在課堂提及長江大橋架設完成的「為匪宣傳顛覆言論」。那位知名散文家的英文教員,經送綠島管訓,而自小課業優異的「眯眼標」,從此迷糊度日,在賭局和醉酒中放逐自己。

我在學生期間,幾乎成了職業化的學藝股長,每在節慶前製作的壁報,總有師長再三提醒:「絕對不能使用紅底黃字,絕對絕對不能出現星星,一個都不可以!」因為它們和中國國旗的底色和標記相近,用了,難脫「意圖顛覆政府」之嫌。

早婚的理髮師,在海軍服役,從碼頭的中正堂電影院看完「叛艦喋血記」回船,餘興未減,擅做影評:「那個呆瓜實在是有夠笨,他只要那樣這樣,就可以把船開出去,笨!」

再過幾天就是十月末梢的「總統華誕紀念日」,又可普天同慶地放假一天。早婚的理髮兵,整天關在小房間理各種奇形怪狀的頭顱,下碼頭看電影成了最大的嗜好,盤算著放假日又可連趕幾場,順口又問夥伴一句:「華誕是禮拜幾?」誰教他偏愛說臺灣話,把那「拜幾」說成「拜鬼」,這一移監管訓是三年。

鄰人看他太太提包袱、攜兒女出門,都知道她要迢迢去探監,去勸阻他丈夫徹底戒除看電影的嗜好,和愛說臺灣話的「不良習慣」。

人們平復恐懼的能力,是強韌生命力的一部分。但當恐怖的氛圍才離去在一個似遠猶近的地方,「白色恐怖」的事例,已漸成一則謠言。

一九四七年的「二二八事件」,是紅色政治恐怖的代表作;黑色政治牢獄的奠基作;也是白色政治恐怖的開業作。它的背景成因、引爆事端、傷亡人數及責任歸屬,直到二十一世紀仍未完全理出頭緒。但可以確定的是:這場由新來政權發動的屠殺政治異己和延續多年的恐怖行動,挑掀了原本具包容力的臺灣移墾社會中的省籍對立,傷了新來政權與舊有住民的感情,讓新來晚到的所有官民,都分擔了無形難以計數的社會發展成本。它的嚴重,竟比一八九五年的日本殖民政府所做的「接政殺戮」,付出更多代價。

為政者不乏有歷史閱讀的愛好,可若只看到改朝換代的兵戎相見,和以國家武力碾壓人民身心的即刻成效,而不見這成效下隱伏的怨恨,使國基傾圯。未識以傾聽民意、創造和樂和長遠收益,更能穩固政權;所謂鑒古知來的歷史功能,便被扭曲了。

我健壯開朗的祖父,直到八○年代末期,才以九十高齡去世。他始終是個奮力生活的平民,但政治卻使他曾一人分飾三角:清朝百姓、日本治臺總督府的「次國民」、和中國國民政府的「頭家」。

祖父的歷史觀照,完全來自他巧遇的時代變局與生活的進程;與學者的梳理無關,他無緣接觸也不識那些理論。

他說:「不管什麼朝代來來去去,不管什麼官員起起落落,人總要打拚才有好生活。有力者的政權官員,無論用什麼民族主義、國家觀念來箍緊無力者的民眾,都不如讓民眾有自由的思想、打拚的機會,去創造富裕的社會和美滿的家庭來得實際有效。

「這道理真簡單,但來來去去的朝代認為麻煩,那些起起落落的官員,只想用五四三的主義和觀念招待民眾,但為生活打拚的民眾,只看它是浮雲輕煙。」祖父為生活堅貞效忠的歷史觀照,因改朝換代頻仍,旗幟易換如翻書,已接近無政府主義者。

這種無關背叛或疏離,真正要檢討的是:這些政權到底出了什麼問題?他們的施政取捨、來去、輕重,用了什麼心態?他們怎敢指使國家武力,對付自己的無力民眾?而那些發動、執行、縱容和沉默的武力共犯結構,又怎麼形成?

一九四七年的臺灣二二八事件效應,在智者的心中豎起一座「祕魔岩」。它是一座由抗爭、驚恐、血腥、傷悲、報復、寬諒、反省、包容與和平的追求填築成的巨岩。不同的智者在多年後,仍以他們的耙鋤在挖掘他們預想的岩藏,岩藏出土,又往往超乎預想,另有發現。

不識這恐怖事件的人,是否就可以不看、不聽、不解它的成因、結果和影響?

歷史若真有鑒往知來的作用,便表示它的種種事件,會在今天以後的時空,以不同的形式再度出現。

我們在成為那些未來事件的發動者、執行者、縱容者,或沉默的共同結構一員之前,早些知道,讓心中先有琢磨,總能清明些、仁慈些、勇敢些,確切選擇自己當個有血淚的人、有智慧的神、或嗜血的獸。

比起更多的二二八事件受難者,書中王醫師所受的待遇,可能屬於「不幸中的優渥」(受波及的人沒有一位是幸運的),有識者可能對其中的殘酷血腥「語多保留」而不滿,但如同我不贊成新聞媒體對綁架者做過於詳盡敘述;反對在凶殺現場做過於清晰的描摹,我願意選擇保留。

然而,王醫師的事例,和所有受難當事者以及家屬的苦難,他們驚恐無助的程度是一致的,事件影響的層面是相似的,他們在平復的身心反應,有諸多是共通的。

在紙上涉回那段時空,舉筆沉重,是因哀矜;是因反思;是因期待所有無力者、有力者、無識者和有知者,都有冷靜或溫暖的識見,有容納異己的胸懷。

註:本書於一九九九年由圓神出版社出版。

導讀

走出荒謬的年代 文/青少年文學評論家 張子樟

父與子

自古以來,父子關係始終處於緊張狀態。父親的形象一向是嚴厲、冷酷,對兒子的期待永遠是「恨鐵不成鋼」。在歷史上,我們看到多少兒子活在能幹出色父親的陰影下,終其一生,無法掙脫。我們同時也讀到多少胸懷大志的兒子,不受其顢頇無能的父親的約束與妨礙,終能成就一番事業,成為自己兒子的陰影。

在文學作品中,不乏父子關係的刻畫。希臘悲劇《伊底帕斯》(Oedipus)是大家耳熟能詳的;卡夫卡的《蛻變》,間接敘述了他對父親的不滿;屠格涅夫的《父與子》,也是一本描繪父子矛盾的傑作。這些作品均傾向於負面陳述。

當代的少年小說則正負參半。在《陌生爸爸》中,我們讀到了一位不成材父親的悲慘下場;在《雪地菠蘿》裡,我們看到了一位有了外遇的父親的絕情。但我們也讀到了《不殺豬的一天》與《咱們是世界最佳搭檔》中,那樣熱愛子女、深受敬愛父親的故事。

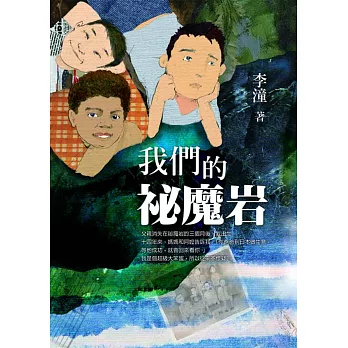

比較之下,《我們的祕魔岩》中三位男生的父親,就顯得模模糊糊,一點也不突出。阿遠與毛毛的父親始終沒出現過,歐陽的父親到最後才露臉,但出場時間太短。沒有出現或出場時間不長,並不代表他們扮演的角色不重要;相反地,這三位父親的遭遇與去向,是這本書的骨幹。

「無」字輩的父親

閱讀《我們的祕魔岩》,可以從三個角度切入。第一個角度,是從書中三位少年成長時的特殊情景切入。作者李潼藉三位少年對父親的懷念、尋覓與無奈,掀開了臺灣現代史上,埋藏多年的某個特殊空間與時間的荒謬與黑暗。

阿遠的醫生父親死於白色恐怖。無言的父親,在遺腹子十四歲時才浮出。阿遠四處找人詢問、探聽,才勉強拼湊出從未見過面的父親的模樣。他從阿裕伯口中,知道父親是位熱血青年,「想以自己所學扶持社會的軟弱者,攻擊利益的霸占者,對於政治體制的腐敗,提出改革的意見......」這種想法基本上是正確的,但在特殊年代碰上「政治」這隻老虎,結果,理想主義者便被吞食了。阿遠的父親就是這樣被犧牲了。

阿遠日思夜想,把心中的不平表現在祕魔岩上。他想像且模仿父親被執行死刑的模樣,用童軍繩綁死結當手銬,兩腳踝打個腳鐐,中間夾上大石頭,自我強迫地跪在祕魔岩的最前端,這些動作把毛毛、歐陽給嚇壞了。

阿梅姨告訴他,王醫師得到三名外省兵的協助,墜落懸崖,被船接往福岡博多港。這項傳言,也曾讓阿遠激動過,希望那是真的。但在林桑的照相館裡,他聽到林桑的悲痛敘述,親手撫摸父親的眼鏡與懷錶,讓他不得不相信,父親已經遠去。 這段追念與極力想揭開真相的心路歷程,讓人讀來格外心酸。一個十四歲的男孩,就得承擔這種心靈上的折磨。

同是天涯淪落人

與阿遠一樣失常的毛毛是中美混血兒,他的黑人父親,永遠不知道在這島上有他的骨肉。他的「無知」凸顯了時代的荒謬。由於母親的特殊行業,毛毛不斷搬家、轉校。在現實生活的磨練下,毛毛是個堅強且獨立的青少年。他對於形式上的後父沒有成見,但他想念從未見過一面的父親。因此,在花崗山公園紀念碑旁,他不斷追問來臺度假的美國大兵,與後來向著海洋赤裸倒立的行徑,說希望自己從懸崖掉下去,變成化石的賭氣話,都是我們能夠體會得到的。

他以渾厚、悲涼的調子吟唱〈老黑爵〉,更讓讀者為他心痛不已。他終究還是必須面對現實,認同臺灣,因為「無知」的父親,不可能接納他。只是他母親這個角色太可憐了。

歐陽生活在比較正常的家庭裡,天天見得到父親──逐漸失去記憶的父親。他父親絕不是十惡不赦的人。時代的特殊背景與僵化的意識形態,把他製造成一個永遠活在已經消失的年代的老人。他是個只記得「檢舉匪諜,人人有責」,得了間歇性健忘症的可憐老人。這位時代小人物「無奈」地執行逮捕間諜的工作,甚至於在完全開放的年代裡,他依然沉湎於過去的英勇事蹟,繼續把虛有罪名濫扣在他人身上。

他和阿遠、毛毛的父親一樣,這三位「無」字輩父親,給三位「無辜」的少年帶來了無法補救的追憶與懷念。

陰柔的力量

其次,書中的女性角色也不應忽略。阿遠的阿嬤和母親,在摯愛的兒子、丈夫遇難後,默默苦撐家計,不談往事,因為她們了解政治的可怕。阿嬤臨終時,才說出真相。

阿遠不斷挖掘拼湊,媽媽依然不想追究往事,她寧願選擇時間來治療一切。阿遠問她:「爸爸留下來的東西呢?」她搖頭:「都燒掉了。我都不知道,都不記得了。阿遠,媽媽只希望,你平安健康長大。」多麼沉重無助的告白!她不想說真相,讀者卻能體會她心情之苦,因為她的半輩子遭遇,就是這段不名譽歷史的永恆見證。

毛毛的母親,做的是一般人看不起的職業。她不斷搬家,想減少外人對他們母子的傷害,但毛毛的膚色,卻是無法剝離的疤痕。跟天下的母親一樣,毛毛的母親,必定也曾努力想給毛毛一個理想的生長環境,但她無力與現實生活對抗,最後只得屈服於現實環境,在風塵中繼續打滾,供應毛毛的生活需求。對這樣的母親,我們沒有苛責的權利,因為她已經盡力了。

沉默的歐陽母親是位客家人,懂客家話,臺灣話懂得不多,說的是國語兼有客家腔與臺灣腔,是「三七五國語」,所以不常說話,還曾經被阿遠誤認為「啞巴」。她天生具備客家人勤奮耐勞的美德,不停地工作著:「......她穿寬鬆的藍布衫,在後院餵雞;在廚房擦擦洗洗,要不就端一竹簍落花生,坐在小板凳上埋頭剝殼......」這種只知犧牲自己、任勞任怨的偉大女性,我們只有尊敬與讚嘆。

當然,我們不能忘了樓婷這位早熟乖巧的「小婦人」。她處處懂得為他人設想,舉止言談都顯示出良好的教養與天生氣質。她知道阿遠、毛毛與歐陽三人的心酸事,一一設法幫他們化解,尤其是幫阿遠解了心中之魔,沒有做出後悔一輩子的傻事(他曾想將他的仇恨轉到毛毛的繼父,與歐陽的情報官父親的身上)。

她勸阿遠:「爸爸在或不在,只要我們懷念他,他就存在;只要我們想念他,他便也忘不掉。」誰會不喜愛如此懂事體貼的女孩?

昇華的族群關係

最後一個閱讀角度,是作者處理族群關係的態度。基本上,在李潼筆下,族群關係並不特別顯得緊張。他以寬容的胸襟、正面的刻畫,敘述了他對島上不同族群之間矛盾的感傷與不滿。他不打算嚴厲批判過去這段黯淡的歷史。

阿遠的父母都是沒有省籍情結的人,王醫師「對待患者是大家都一樣,不管你是阿山、半山;不管芋仔番薯,不管你是唐山過臺灣,還是臺灣過唐山,誰來求醫,他都醫治。」阿遠母親亦是如此:「媽媽為所有不同種族的母親接生,迎接每個阿美族孩子、山東孩子、客家孩子、臺灣孩子,都能健康啼叫地來到這個世界,長成健康活潑的臺灣兒女。媽媽的那雙手,是世界上最寬厚的手。」歐陽的客家母親與阿山父親的結合,也說明了這一點。即使走過白色恐怖陰影的阿裕伯與林桑,也沒有強烈的排斥「外省人」心態。

阿遠他們這一代的族群關係更為駁雜。阿遠是土生土長的臺灣人,毛毛的父親是洋黑人,歐陽是歷史特殊環境湊成的姻緣的後代,樓婷則是典型的阿山。雖然如此,這四個青少年之間的感情與友誼,誰也無法用族群關係來分化,因為他們心目中,族群間的恩恩怨怨早已昇華。他們都是臺灣的兒女,來自何方並不重要。他們關心的是未來如何攜手並行,走出美好的未來。

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來