序言

Preface

劉正成

(國際書法家協會主席、《中國書法全集》主編)

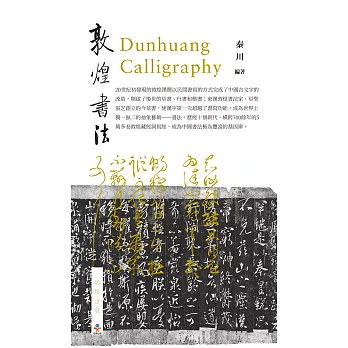

沒想到,《敦煌書法》在電視臺幾個頻道播出後,會引起如此巨大反響。從書法藝術史學的視角看敦煌寶藏,它既是學術的,又是藝術的,深入淺出,妙趣橫生,讓人頗有刮目之感。說它是學術的,是指它的現代藝術史方法論特徵;說它是藝術的,則是指它豐富生動的影像視覺形象。

大家知道,「敦煌學」是當今世界一百年來的顯學,但「敦煌學」中的書法藝術學卻並不顯,還有些冷落。王國維與陳寅恪二位先哲早就論述過敦煌寶藏重見天日後的學術意義,至今仍是當代學者的治學方法論箴言。王國維《最近二三十年中中國新發現之學問》一文,謂「古來新學問起,大都由於新發現」,於是列舉殷墟甲骨文字、敦煌簡牘等為證。陳寅恪又專就敦煌發現的材料立說,認為:「一時代之學術,必有其新材料與新問題。取用此材料,以研究問題,則為此時代學術之新潮流。」

如果就其學術史的源流和整體影響來看,敦煌寶藏的發現,可以比肩1788年法國拿破崙的軍官在埃及亞歷山大羅塞塔城堡中發現羅塞塔石碑的意義。由於羅塞塔石碑的發現與破譯,世界得以建立了「埃及學」;同樣,由於1907年敦煌寶藏被斯坦因帶回英國,世界得以建立了「漢學」。後來「漢學」內容拓展,便有了「敦煌學」。但「漢學」與「敦煌學」並非中國固有的學問,它和「埃及學」一樣,均是西方學者對東方的解讀。「埃及學」、「漢學」、「敦煌學」均是「東方學」的分支。身為中國首任敦煌和吐魯番學會會長的季羨林先生則委婉地說:「敦煌在中國,敦煌學在世界。」

正因為這種來源於西方的學術觀,他們把敦煌寶藏中的寫經與文書只看成是文獻,所以英國人把敦煌寫經和文書從大英博物館分出來,放進了大英圖書館,而把敦煌繪畫則留在了大英博物館。大約在他們眼中,繪畫是藝術,寫經與文書則不是藝術。因之,「敦煌學」中沒有書法藝術學,便合乎其邏輯。可以理解,西方人能識漢字已屬不易,要看懂書法則是難上加難了。像貢布里希這些後世學問家,雖然也聲稱書法是藝術,而且熱愛書法藝術,但終歸望難止步,對中國的書法藝術只好採取敬而遠之的態度。「敦煌學」中關於書法藝術研究的部分,便歷史地落在了中國學人的肩上。

「文字之始,即書法之始。」形、音、義、美是漢字的四重屬性。敦煌遺書包括了由晉、十六國一直到北宋的5萬多卷墨跡,是研究中國漢字書體發展歷史的參照。敦煌遺書中藏有唐代拓本三種。有歐陽詢書《化度寺邕禪師塔銘》、柳公權書《金剛經》、唐太宗李世民書《溫泉銘》,甚至還有王羲之《十七帖》臨本3帖。這些拓本和臨帖與各個時代的寫經、寫本,均是極為寶貴的碑拓和墨跡珍品,它們來自中原南北各地,因之也是中古時期書法藝術風格發展的歷史縮影。尤其值得提到的是,這部《敦煌書法》紀錄片還從社會風俗學的視角,用「上大人孔乙己」的寫經生認字練書墨跡,舉證了敦煌遺書中關於書法藝術學習和創作的狀態,讓這些寶藏與時代和生活獲得了密切關係。換句話說,這部專題片讓一段輝煌書法時代「活」了起來。其中,關於東漢末年「草聖」張芝及其兄弟張昶的內容,也讓漢魏時期書法史「活」了起來。我認為,這是使用影像資料進行「敦煌學」研究的一篇「論文」。現在,將之集輯成書,便具有這種敦煌書法研究的文獻形態,讓「敦煌學」的藝術研究獲得了多維度效應。同時,作為當代書法史研究來說,也是開了新生面。

當然,還值得一提的是,《敦煌書法》並非一個考古學的知識片,它還與當代書法藝術創作現象對接,呈現了知識的立體感和當下感。也許因為該片製作人本來就是書法家的緣故,影片透過與當代書法家和書法理論家的對話,探討敦煌書法對當代書法藝術的影響力,這似乎已超出傳統「敦煌學」的藩籬,把它的觸角伸向了更遠更深的地方,避免了靜態歷史知識可能的平板和枯燥。

我們透過自己的努力,讓國際「敦煌學」研究的中國符號大大增多,並接上一百年來國際「敦煌學」的潮流與文脈,使之推向新的高潮,達到新的境界。那時,我們是否可以把季羨林先生的那句話修改一下驕傲地說:「敦煌在中國,敦煌學也在中國!」感謝《敦煌書法》節目製作人,感謝參與《敦煌書法》節目的所有學人、藝術家和同人!讀者在欣賞影視聽圖像後,手執此書,必將進一步感受到你們創造性的勞動與彌足珍貴的貢獻。

聊獻數語,是為序。

庚寅孟夏匆草於泥龜夢蝶堂上

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來